De la terre........au four.

De la terre........au four.

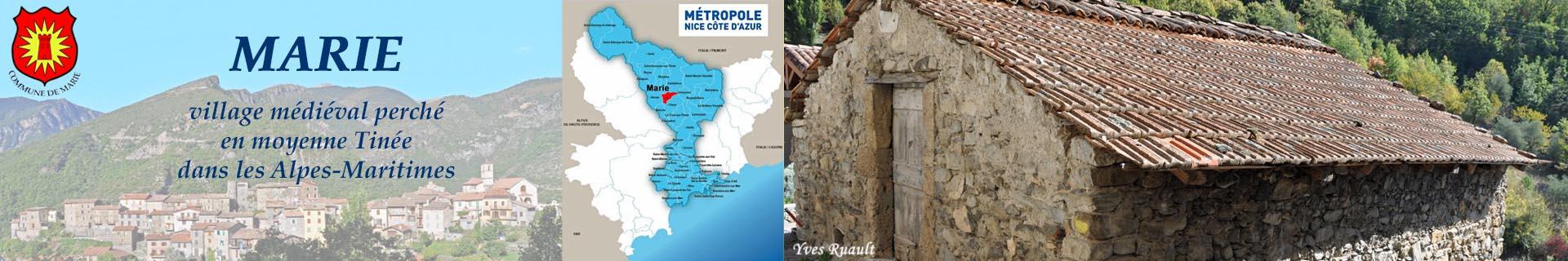

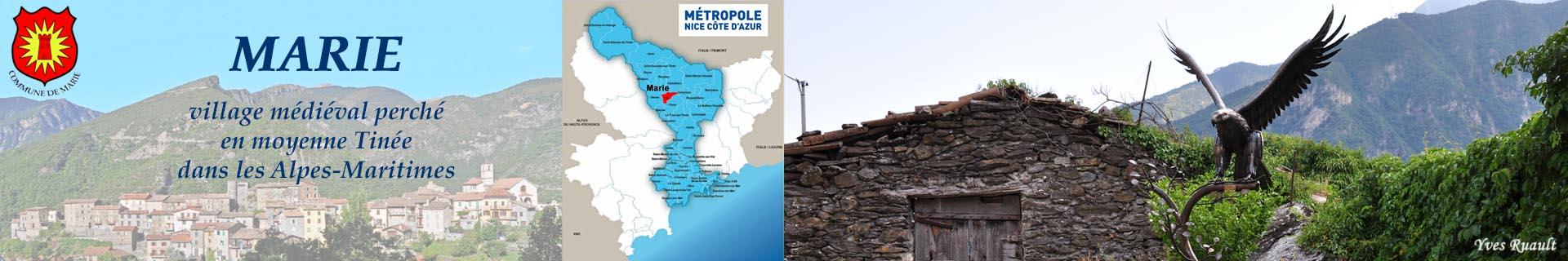

Versant ouest, le village de Marie est bâti à pic sur un rocher ( le Baous ). Versant est la pente plus douce a permis la construction du village. Des restanques gagnées sur la colline, depuis La Vallière jusqu'au torrent ( lou Chanabié où l'on cultivait le chanvre ) ont permis la création des jardins potagers qui regorgent de magnifiques légumes, ( bio ) à la belle saison. Mais, légumes, poules, lapins ne suffisent pas à faire vivre une population. Il faut trouver des terres de rapport, et elles sont loin du village, il y a Rouvès, l'Eschalette, la Balma, etc. surtout complantées d'oliviers, de fruitiers, mais le grenier de Marie se trouve sous le Caire Gros ( 2000 m ), point culminant. Il s'agit d'Ullion, à environ 1200m d'altitude, avec de longs plateaux plats qui s'élèvent presque jusqu'à la Vacherie. A l'aube, les villageois prennent un sentier rocailleux, une dénivelée de 600 m pour les plus proches, et arrivent enfin à Ullion. Un village de granges recouvertes de pailles a été construit. Une chapelle dédiée à Sainte Anne sera à l'honneur le jour de la fête de Sainte Anne avec procession, messe et pique-nique. Une petite pièce, sombre, noircie par la fumée, appelée « Lou Lamber », leur permet de faire un café sur un feu de bois posé sous un trépied en fer (à condition d'avoir pensé à garder un peu d'eau dans une cruche), De petits plats qu'on appelle des « platelets » en terre de Vallauris serviront d'assiettes. Le dortoir, c'est le fenil, ce bon foin odorant dans lequel le paysan va passer une nuit de repos s'il ne redescend pas au village le soir. Il faut penser à faire la provision d'eau avant de commencer le travail. C'est l'eau claire et pure du vallon d'Ullion, celui qui alimente le canal de Marie et qui est à une centaine de mètres des granges. Maintenant au travail, dès le matin, après cette longue marche. Les terres ont été labourées, semées, il y aura du blé, des lentilles, des pommes de terre.

C'est enfin la moisson, les gerbes sont coupées avec une large faucille à lame fine et coupante. (à mon premier essai, je me suis coupée le petit doigt). Si la grange possède une aire, les blés seront battus sur place. Sinon, à dos de mulets ou d'ânes les gerbes sont descendues au village où elles seront battues sur la place de la Mairie. Deux grandes pierres plates sont posées en chevalet près du « barri ». Les gerbes, prises à bout de bras au-dessus de la tête sont projetées violemment sur la pierre et les grains coulent sur le sol. Quelques gerbes, mises de côté, serviront à réparer les toits des granges et pour la descente aux flambeaux le soir du festin. Le reste est répandu sur la place autour du poteau et là le bonheur des enfants commence. Pendant qu'un âne tourne autour de la place sur la paille pour bien l'écraser et en faire des litières, les jeunes grimpent les marches de l'escalier de la maison de Nénette, alors inhabitée et sans rambarde, et ce sont des sauts sans fin dans cette paille odorante, avec bien quelquefois des plaies et des bosses. Pouvoir faire un tour sur l'âne est le dernier des plaisirs. Maintenant, au tour des femmes de travailler. Elles remplissent un large tamis de grains, se postent l'après midi au sommet de la rue Basse quand le vent souffle fort. Les derniers téguments qui enveloppent les grains, sont emportés par ce courant d'air. Ce blé va ensuite être lavé dans le canal de La Colle puis séché à même la place sur des couvertures rayées, marron et beige, tissées au village. Enfin ce beau grain blond peut être transporté au moulin à farine, en bas au bord de la Tinée. Il faut traverser la rivière sur un joli petit pont qui a été emporté par une crue il y a quelques années et n'a pas été reconstruit. Les ménagères ont maintenant une belle farine blanche avec laquelle elles feront des gnocchi, des raviolis, des tartes, des tourtes, etc... Mais le gros travail est la fabrication du pain. Dans chaque cuisine se trouve un mastre (pétrin) dans lequel le pétrissage se fait à l'ancienne. Sur la porte du pétrin, les villageois alignent leurs pâtons bien renflés, un peu ovales, ils portent cette pâte sur leur dos jusqu'au four et voici une provision de beau pain doré qui va se conserver quinze jours.

Et voici la vie âpre, dure et pénible que menaient les habitants de Marie. Cependant, quand ils rentraient le soir fourbus de leur longue journée de travail, toujours avec un fardeau sur le dos car il ne fallait pas faire un trajet pour rien, c'est avec un sourire, un mot gentil, une anecdote qu'ils nous croisaient. Jamais une plainte.

Et l'argent ? Il en fallait bien pour acheter le sucre, le café, les vêtements, les chaussures ? Avec le cochon, ils avaient de la viande pour l'année. Un maigre revenu provenait de la vente du veau de l'année et du lait pendant la saison hivernale.

Le dernier, dans les années soixante, à avoir voulu vivre de sa terre dont il était un fervent amoureux a été Titin Giuge, le fils d'Abel. Il s'est vite rendu compte que c'était la misère. Il est entré à l'EDF à l'usine du Bancairon, sans pour autant délaisser ses jardins. Et je me souviendrai toujours de la réflexion qu'il nous a faite après un mois de travail : « quand j'ai reçu mon premier bulletin de salaire, j'avais l'impression d'avoir trouvé l'Eldorado ».

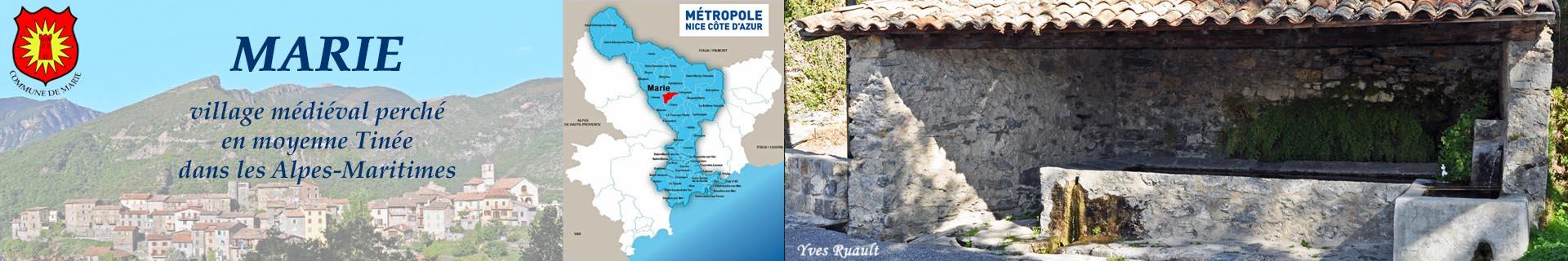

Les habitants actuels essaient de perpétuer les traditions. Ainsi en été est organisée « la journée du pain ». Le four est allumé, des pains à l'ancienne sont distribués à tous , des tartes, des tourtes, des pissaladières, des gratins cuisent ensuite et chacun s'installe autour du four et sur les pierres, pour partager ces agapes, c'est la joie et la convivialité. Un groupe folklorique, fifres et tambourins, anime toute les rues du village.

Nice, avril 2014