Lou festin

Lou festin

À l'époque des grandes vacances, les mariols travaillant à la ville prenaient leurs congés en septembre. Septembre ! C'était un mois délicieux, température encore chaude, mais finie la canicule, air doux, soleil, plus de vent l'après-midi. Les vergers regorgeaient de fruits sucrés, odorants, bien mûrs. Les potagers produisaient des légumes divers parmi lesquels la jolie courgette de Nice qui était devenue un long « violon ». Il y avait de quoi faire des gratins tout l'hiver.

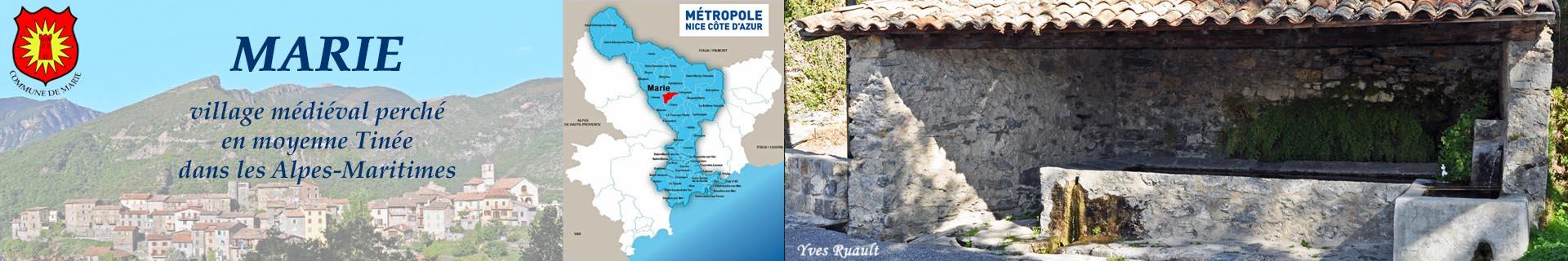

C'était aussi le mois de la fête patronale. Elle avait lieu chaque année le premier dimanche après le 8 septembre, fête de la Vierge. Une semaine auparavant, c'était un grand branle-bas dans le village. Les hommes troquaient leur chemise de paysan contre une veste bleue de peintre, et, coiffés d'un bonnet en papier journal, ils peignaient à la chaux blanche la cuisine à grands coups de pinceau. Toute trace de fumée sur les murs devait disparaître. C'était la tradition. D'autres hommes avec ânes ou mulets, partis de bon matin dans la forêt, revenaient avec de lourds chargements de buis et de sapin. La décoration pouvait commencer. Une haie, entrecoupée de sapins, descendait de l'église jusqu'à la place de la mairie. La grande distraction pour les enfants était de contempler les yeux émerveillés cet acrobate qui, des crampons fixés à ses chevilles escaladait tout le poteau central pour y arrimer solidement le plus beau sapin et le drapeau bleu blanc rouge. Une estrade, pour l'orchestre, était dressée sur le balcon de la maison de Nenette alors inoccupée.et continuait sur des tréteaux devant le lavoir. Sur la place entourée de buis, de longues planches de bois posées sur des rondins allaient être nos sièges. Des guirlandes de papier multicolore décoraient toutes les rues depuis la Colle. Aucune n'était oubliée. Tout était fin prêt pour la fête.

Pas encore !

Surtout le samedi qui était une journée particulièrement éprouvante :

- chacun devait balayer la rue devant sa porte. À l'époque où le canal n'était pas encore recouvert de pavés, nous faisions un barrage avec des chiffons et une grosse pierre plate. Puis, avec nos voisins d'en face, la famille Ciamous, c'était le grand nettoyage, avec nos balais de genêt. L'eau se déversait abondamment jusqu'au « Trancha » entraînant les immondices incrustés entre les galets qui devenaient brillants et lisses.

- quant aux femmes, elles ne chômaient pas. La cuisine était encombrée de plats et de casseroles. Sur la grande planche ronde, devenue blanche à force d'avoir servi, les cuisinières étalaient leurs appétissants raviolis, à la pâte très fine, à la farce bio bien sûr. Elles faisaient cuire le lapin du clapier, bien engraissé en vue de la fête. Le plus important était la confection des « tourtes », « Tourta de bléa », tourte à la confiture décorée de croisillons de pâte, tourtes de pommes et la grande spécialité de maman : la tarte aux amandes, ces amandes que nous avions ramenées de l'Echalette et écalées avec une pierre ou un marteau.

Encore une toilette rapide, dîner expédié et il était temps de nous rendre à l'église pour assister à la cérémonie religieuse. L'église était pleine, les femmes à droite et les hommes sur les bancs de gauche où la plupart d'entre eux incrustaient leurs initiales (qui sont toujours visibles) avec un couteau.

Enfin le grand moment, la statue sortie de sa niche était transportée devant l'autel, face tournée vers les fidèles. C'était très délicat d'avancer dans cette étroite nef avec un tel poids. Au milieu de la nef un grand lustre de cristal barrait le passage. Les dernières années de sortie de la Vierge, était dévolu à Monsieur Cardon (il n'aurait cédé sa place pour rien au monde), d'écarter ce candélabre avec sa canne. Monsieur Cardon était un mariol venu se retirer à Marie après sa retraite de policier à Cannes avec sa femme et sa fille. C'était un rescapé de la guerre 14-18 et j'ai toujours supposé qu'il avait fait le vœu dans les tranchées, de ne pas manquer une seule procession s'il revenait indemne. Lorsqu'il n'a plus eu la force de porter la Vierge, il est monté sur un banc de l'église pour participer à sa manière.

Ensuite, en procession, le prêtre devant, avec sa belle chasuble dorée, l'encensoir à la main, les enfants de chœur puis les mariols se regroupaient sous le porche de l'église. Un signal avertissait les jeunes qui étaient au sommet du Peuil que le moment était venu. Un grand feu s'allumait sur la colline. Le curé récitait quelques prières puis bénissait le feu. Là-haut des silhouettes s'agitaient autour du foyer. Des gerbes de paille, tenues à la main, une de chaque côté, étaient allumées et les porteurs de feu les faisaient tourner rapidement, sautaient les murs, sans itinéraire, tels des lutins, tournoyant dans les prés comme des feux-follets.

Unique !

J'ai inauguré avec Constance une année, la veillée au Peuil suivie par la descente. Jusqu'à cette nuit-là, aucune femme n'avait encore osé le faire. Heureusement Lolo Giuge était là pour nous diriger par un chemin plus facile et je reconnais que bien que n'ayant qu'une seule gerbe, c'était très difficile car il ne fallait pas arrêter le mouvement. Par la suite, la forêt ayant gagné du terrain sur les prés et les jeunes en vacances n'étant pas aguerris comme leurs aînés, un itinéraire a été tracé et les filles sont montées en nombre. Il est vrai que cette attente dans la nuit étoilée avait une douceur incomparable. C'était magique. Les enfants trichaient. Ils attendaient à la Fonleugne le passage de leurs parents qui leur allumaient une gerbe disposée là pour la circonstance. C'était généralement un gamin qui arrivait le premier sous les applaudissements du public. Puis à tour de rôle chacun venait jeter ce qu'il restait de leurs gerbes sous les ovations. La musique jouait des airs entraînants tandis que tous les mariols se déchaînaient dans une grande ronde autour du feu que certains s'amusaient à sauter comme pour la Saint Jean.

Enfin, une grande farandole emmenait tout le village vers la place de la mairie. Les musiciens prenaient place sur leur estrade, les mariols cherchaient une place assise sur le banc de bois ou le « barri » de pierre. La fête pouvait commencer. C'était le bal traditionnel, uniquement par couples (les couples de femmes étaient tolérés) avec une suite immuable de danses et toujours dans le même ordre dont je ne me souviens plus. : fox-trot, valse, java, tango, etc...

Quelques fois, un rigolo ou peut être déjà un peu éméché, venait tout seul gesticuler sur la piste tout en suivant la musique. C'était un précurseur de la danse actuelle mais c'était l'amusement pour le public. Quelques rares filles qui n'avaient pas de cavalier faisaient « tapisserie » et pour se défouler participaient tard dans la nuit à une immense farandole qui parcourait toutes les rues du village.

Le dimanche matin il fallait se lever tôt après une nuit bien courte. Les « aubades » commençaient de bonne heure car, après, c'était la grand messe en musique. Le Comité débutait sa tourné par les édiles : maire, adjoints, conseillers, ce qui le faisait déjà se promener dans tout le village. Enfin, il attaquait une rue et allait ainsi de maison en maison. Chaque foyer avait droit à un joyeux petit refrain. Comme papa était originaire de Haute Ardèche, pour lui c'était la « bourrée auvergnate », la seule danse qu'il eût su danser, après le compliment traditionnel du Président du Comité. Pour mes parents : « per moussu é madame Tremoulet, la giounesa li fa suona ». Pendant que les demoiselles d'honneur distribuaient les cocardes (longtemps elles furent de jolis bouquets, trop. chers par la suite), il fallait ouvrir le porte-monnaie.et se montrer généreux. Beaucoup d'hommes demandaient la « Cocarde du Comité », ce qui leur donnerait le droit de participer au banquet de la Madonette. Naturellement, des losanges de tourtes et des boissons étaient offerts à tous, mais beaucoup s'en étaient privé dans les autres maisons car ils réservaient une place pour la délicieuse tarte aux amandes de Madame Tremoulet, de réputation « mariole ». Le Comité connaissait aussi la maison du meilleur « vin » du village. Aussi faisait-il attention à ne pas trop boire auparavant. Un musicien et deux demoiselles d'honneur se rendaient à la « Gare » chez la famille Teisseire au bord de la Tinée, puis à « La Bolinette » pour que les « écarts » aient aussi leurs aubades.

Enfin c'était l'heure de la messe, le carillonneur savait manœuvrer les cloches avec art pour attirer l'assistance. Souvent le Comité était en retard et s'installait avec drapeaux et hallebardes sur le premier banc devant la statue. Les maires, adjoints, représentants des divers services (EDF, Ponts et Chaussées, etc..) avaient leurs bancs réservés des deux côtés de la nef. C'était la grand'messe chantée par le grand-père de Titin Giuge et toute l'assistance reprenait en chœur. Quelques interludes avec l'orchestre, quelques « canards » chez le trompettiste pendant l'élévation presque tous les fidèles prenaient l'hostie (c'était encore l'époque où il fallait se confesser auparavant) et la messe était terminée. La cérémonie au monument aux « morts pour la France » se déroulait comme de nos jours.

Après l'apéritif sur la place de la Mairie, les agapes pouvaient commencer dans les foyers où chacun avait reçu la « parentèle » des villages voisins surtout de Saint Dalmas , qui était venue par la Séréna, la mule chargée de sacs de pommes de terre car pour la semence, un échange de patates était traditionnel entre les deux villages. Comment héberger tout ce monde la nuit ? Rien de plus simple : les femmes se distribuaient les lits de la maison tandis que les hommes allaient dormir dans le foin de la grange.

Une parenthèse amusante : papa frais, bien rasé dans son beau costume était parti fringant assister à toutes ces cérémonies. Il retournait à la maison décomposé, prêt à faire une syncope tellement il souffrait. Il a vite enlevé ses chaussures qui lui faisaient si mal et de rage les a envoyées contre le mur en maugréant. Nous regardons ses souliers qui ont l'air en parfait état et que trouvons-nous ? Papa avait tout simplement oublié d'enlever le bourrage de papier fin au bout de ses chaussures . C'est la rigolade. Ah ! Ah ! Ah !

Après un copieux repas les hommes qui croyaient pouvoir s'offrir un bon roupillon pour cuver le vin sont rappelés à l'ordre par un joyeux et musical carillon. C'est le grand moment et difficile pour eux. Après le rosaire et les vêpres, ils débarrassent la statue des garnitures d'ampoules, de fleurs, de bougies puis ils mettent sur leurs épaules les poutres de bois. Il va falloir faire preuve de force, d'équilibre et d'endurance car notre Sainte Vierge pèse bien 600 kg.

Lentement, ils descendent l'escalier de l'église, puis dans la rue principale, la place, la descente du Portal jusqu'au Trancha dans ces rues caillouteuses, enfin ils sont dans la traverse. Un peu de plat, changement d'hommes. Une année, la branche d'un pommier de la traverse a arraché la jolie croix dorée qui était sur la couronne de la statue. Cette croix, hélas, n'a plus été recollée, la couronne est un peu tronquée.

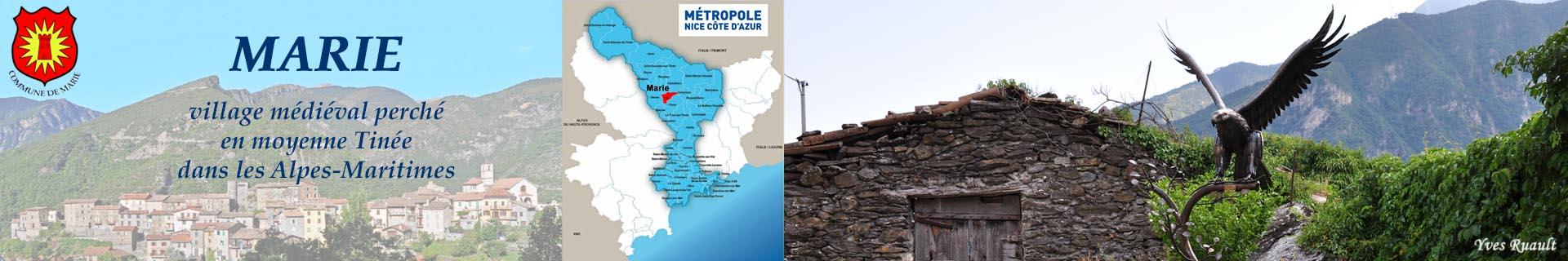

Vierge avec sa croix

Après la croix de la Fange, le pré que nous appelons toujours « le pré de la Vierge » est le terminus. Les porteurs arrières peuvent se dégager et reposer les poutres sur le talus ce qui est impossible à l'avant dans un pré en pente. C'est le temps de la prière et de la bénédiction des campagnes, puis le retour par le même chemin scabreux.

Pause au pré de la Vierge

Encore une tradition pour clôturer la fête religieuse : la relique du Saint (je pense qu'il s'agit de Saint Pons puisque c'est le nom que porte l'église). Une nouvelle procession formée d'un seul rang se forme. C'est pour aller embrasser la relique du Saint. Le prêtre est tout en haut de l'allée, derrière lui, tournés vers le chœur, le porte-drapeau et les porte-hallebardes. Les cuivres s'en donnent à chœur joie. Chacun donne un baiser à la relique et tandis que le curé chaque fois l'essuie avec un chiffon, tourne autour du prêtre et des porte-drapeaux, dépose son obole dans un plateau et repart dans l'autre sens.

La fête du village peut continuer.

Ainsi pendant quatre jours, vieux, seniors, juniors, petits, tous s'amusent dans la convivialité.

Le mardi soir,il n'y a plus d'orchestre mais le tirage de la tombola. À l'époque, donc avant la guerre et les années 40, le premier prix était « un superbe menon » (bouc castré), vivant bien entendu. Un piano mécanique permettait ensuite de faire quelques danses.

Le samedi suivant c'était la partie de boules et le dimanche « La Madonette », la messe puis le banquet des « hommes », et le soir, pour une année, l'émouvant retour de la statue dans sa loge. J'en parlerai au prochain chapitre « Us et coutumes ».

La procession a toujours lieu, mais le dimanche matin qui sera la seule fête religieuse du festin. Les jeunes, maintenant tous de la ville, les adultes certains à la retraite où ils profitent davantage de leur maison du village, ont du mérite de conserver la tradition de la procession, non plus dans les rues, heureusement, mais de la place de la « Colle », ils vont avec la chorale de Saint Sauveur venue chanter la messe, le prêtre, les bannières, sur le parking de la « Clamia » face aux champs (à l'abandon) et au village pour la traditionnelle bénédiction. Ensuite les festivités continuent au foyer, pratique peut-être, mais qui a tout dégradé le bucolique paysage d'antan.

Après les discours des différents élus et après un apéritif accompagné de délicieuses pissaladières, un buffet copieux et raffiné est offert à tous les mariols par la municipalité. La fête est animée par un groupe folklorique : fifres et tambourins font tourbillonner les danseurs. Le soir sur la place de la Mairie les plus jeunes vont s'agiter jusque tard dans la nuit.

Ce n'est plus un grand festin avec chapiteau au parking, orchestre, visiteurs des autres villages.

C'est entre nous et tellement plus convivial !

En cette année 2014, mon neveu, Gérard Steppel a été élu maire de ce village qu'il porte profondément dans son cœur.

Nice, mai 2014